親子成り

親子成り

その昔、地域社会がよく機能していた時代は、子育てや子どもの教育に、地域の役割は大きかった。子どもはみな村の子であり、長屋の子であって、悪さをする子どもは近所の小父さんにこっぴどく叱られもする。今は家族にかかる比重がかなり重くなった。

家族以外の人との関係も、昔は自然に習得できたのだが、今は子どもは自分で努力しないと最小の関係も築けずに、社会への適応ができないことも多いらしい。

今も昔も、家族以外の人と親密な関係をつくることの重要さについては、変らない。

日本には実の親子ではない仮の親子関係をいう「○○親」という呼び名がいろいろある。子どもが大人へと成長する過程での、通過儀礼に関する呼び名が多い。

取り上げ親、拾い親、名付け親、乳付け親、守り親、帯親、烏帽子親、元服親、前髪親、筆親、仲人親、など。

これらを民俗学では「親子成り」と総称することもあるが、そのときの関係が一生続く例もあるとのこと。そしてこれらは、実の親がいなくとも、みな成人できる社会であることを物語る。よっぽどの問題児でもなければ、親の代りはいくらでもあったといっても過言ではない。問題児ですらその筋の親分の世話になることができた。通過儀礼に直接関係ないものでは、里親、草鞋親などがある。

兄弟についても兄弟子、弟弟子などあり、ともあれ、こうした伝統は、今後の家族の問題を考えるにあたっても、重要なものとなるだろう。

以上は昨年書いておいたメモ書きである。

その昔、地域社会がよく機能していた時代は、子育てや子どもの教育に、地域の役割は大きかった。子どもはみな村の子であり、長屋の子であって、悪さをする子どもは近所の小父さんにこっぴどく叱られもする。今は家族にかかる比重がかなり重くなった。

家族以外の人との関係も、昔は自然に習得できたのだが、今は子どもは自分で努力しないと最小の関係も築けずに、社会への適応ができないことも多いらしい。

今も昔も、家族以外の人と親密な関係をつくることの重要さについては、変らない。

日本には実の親子ではない仮の親子関係をいう「○○親」という呼び名がいろいろある。子どもが大人へと成長する過程での、通過儀礼に関する呼び名が多い。

取り上げ親、拾い親、名付け親、乳付け親、守り親、帯親、烏帽子親、元服親、前髪親、筆親、仲人親、など。

これらを民俗学では「親子成り」と総称することもあるが、そのときの関係が一生続く例もあるとのこと。そしてこれらは、実の親がいなくとも、みな成人できる社会であることを物語る。よっぽどの問題児でもなければ、親の代りはいくらでもあったといっても過言ではない。問題児ですらその筋の親分の世話になることができた。通過儀礼に直接関係ないものでは、里親、草鞋親などがある。

兄弟についても兄弟子、弟弟子などあり、ともあれ、こうした伝統は、今後の家族の問題を考えるにあたっても、重要なものとなるだろう。

以上は昨年書いておいたメモ書きである。

『日本人の生活全集7 〜日本人の芸能』(池田弥三郎著、岩崎書店 1957)なる本を入手。

『日本人の生活全集7 〜日本人の芸能』(池田弥三郎著、岩崎書店 1957)なる本を入手。

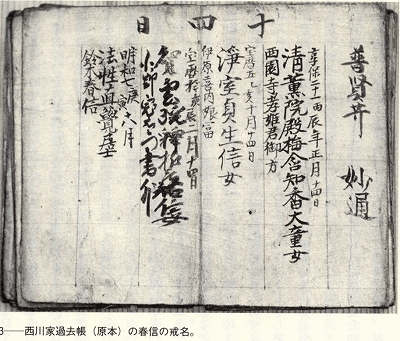

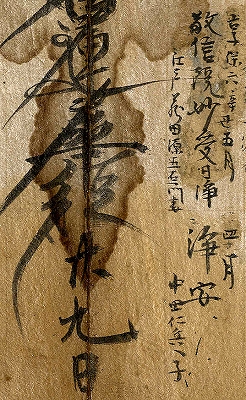

江戸の浮世絵師、鈴木春信は、今でも人気が高い絵師だが、京都の絵師の西川祐信の弟子であったことが、研究家の林美一氏によって証明されている。大きな根拠となったのが、西川家に伝わる過去帳に、鈴木春信の名前と戒名が書き入れられていることが発見されたからである(図版、林氏の著書より)。春信の命日は、明和七年六月十四日。西川祐信の優れた弟子でもあり、西川家とは家族同然の暮らしでもあった春信は、江戸で没したあと、西川家の過去帳にも記載され、月命日には他の西川家の先祖と同様に供養されたと思われる。

江戸の浮世絵師、鈴木春信は、今でも人気が高い絵師だが、京都の絵師の西川祐信の弟子であったことが、研究家の林美一氏によって証明されている。大きな根拠となったのが、西川家に伝わる過去帳に、鈴木春信の名前と戒名が書き入れられていることが発見されたからである(図版、林氏の著書より)。春信の命日は、明和七年六月十四日。西川祐信の優れた弟子でもあり、西川家とは家族同然の暮らしでもあった春信は、江戸で没したあと、西川家の過去帳にも記載され、月命日には他の西川家の先祖と同様に供養されたと思われる。

バンクーバー・オリンピックのロゴマークは、イヌイットという北米先住民が岩を積み上げて築いて道標などにした「イヌクシュク」というものをデザインしたものという。イヌクシュクの意味は、彼らの言葉で「人の代り」といったような意味だそうだ。道祖神のようなものでもあるのだろう。

バンクーバー・オリンピックのロゴマークは、イヌイットという北米先住民が岩を積み上げて築いて道標などにした「イヌクシュク」というものをデザインしたものという。イヌクシュクの意味は、彼らの言葉で「人の代り」といったような意味だそうだ。道祖神のようなものでもあるのだろう。