社日とは

社日とは、「春分・秋分に最も近い戊(つちのえ)の日。土の神を祭って、春は成育を祈り、秋は収穫のお礼参りをする」日の意味だと広辞苑にある。

漢字の「社」の成り立ちも、「土」の神と、祭壇の意味の「示」からなる。

つちのえとは「土の兄」の意味で、陰陽五行の考え方では、十干の1つであり、土のちからの盛んなことをいうようだ。

日本では、春秋の鎮守の祭りがあり、祭日を決めるときに、右のような社日の日を選ぶことがある。祭日の決定に、中国の考えかたを取り入れているが、祭の中身そのものは、貼るならば、日本各地で行われる豊作祈願の行事にかわりはない。

暦の上では、戊の日は、10日で一巡する。

春分の日当日と、前後4日間、後の4日間の、計9日のどれかが戊の日であれば、その日は間違いなく社日である。

それ以外に、春分の5日前と5日後が戊の日になることがある。

5日前と5日後では、どちらが「春分に最も近い」であろうか。

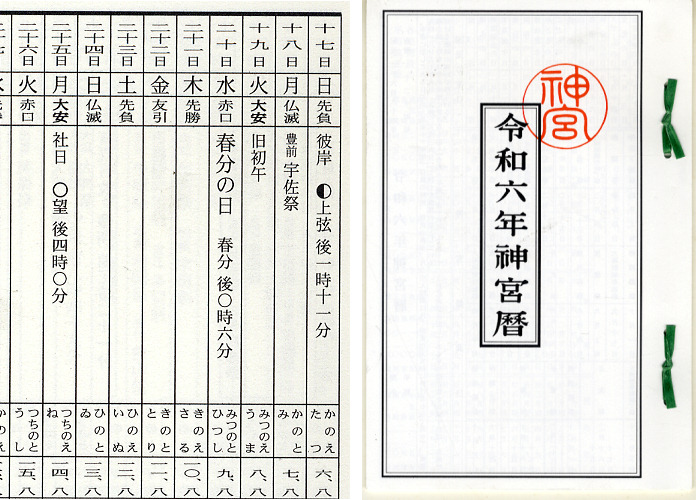

今年令和6年(2024)は、3月20日が春分の日になり、15日と25日が戊の日である。

市販の暦、カレンダーでは、社日を15日とするものもあれば、25日とするものもある。

これでは、どちらの日に行事を計画すればよいか、主催者をはじめ困ってしまうことになる。

ここで権威があり頼りになるのは、伊勢の神宮の暦、神宮歴である。

伊勢の暦は、江戸時代から広く普及している暦であり、多種類の農作物の種蒔き時なども書かれ、農家の人に重宝され、伊勢参りのお土産としても必須のものだった。

「大安」とか「友引」などの六曜には元は否定的で採用しなかった時期が長く、それが原因で部数を減らしてしまったという指摘もあるが、ここではやはり伝統的な伊勢の暦に従うのが良いだろう。

伊勢の神宮歴では、今年の社日は25日である。20日が「春分(後〇時六分)」とある。()内は午後〇時六分の意味で、春分や秋分とは、本来は時刻のことなのである。午後0時6分が春分であるなら、最も近いのは5日後の25日になる。

日本では江戸時代から当事の最高水準ともいわれる天保暦などの正確な暦法があったが、さまざまな暦も流通してきた。それらの中には、5日前と5日後では無条件に5日前を採用するものも少なくないようだ。しかしそれでは、社日は、春分の日をふくみ春分の5日前から4日後までの10日間のどれかに限られることになり、「最も近い日」という定義は無意味なものになる。

ここはやはり神宮歴に従うべきであろう。

漢字の「社」の成り立ちも、「土」の神と、祭壇の意味の「示」からなる。

つちのえとは「土の兄」の意味で、陰陽五行の考え方では、十干の1つであり、土のちからの盛んなことをいうようだ。

日本では、春秋の鎮守の祭りがあり、祭日を決めるときに、右のような社日の日を選ぶことがある。祭日の決定に、中国の考えかたを取り入れているが、祭の中身そのものは、貼るならば、日本各地で行われる豊作祈願の行事にかわりはない。

暦の上では、戊の日は、10日で一巡する。

春分の日当日と、前後4日間、後の4日間の、計9日のどれかが戊の日であれば、その日は間違いなく社日である。

それ以外に、春分の5日前と5日後が戊の日になることがある。

5日前と5日後では、どちらが「春分に最も近い」であろうか。

今年令和6年(2024)は、3月20日が春分の日になり、15日と25日が戊の日である。

市販の暦、カレンダーでは、社日を15日とするものもあれば、25日とするものもある。

これでは、どちらの日に行事を計画すればよいか、主催者をはじめ困ってしまうことになる。

ここで権威があり頼りになるのは、伊勢の神宮の暦、神宮歴である。

伊勢の暦は、江戸時代から広く普及している暦であり、多種類の農作物の種蒔き時なども書かれ、農家の人に重宝され、伊勢参りのお土産としても必須のものだった。

「大安」とか「友引」などの六曜には元は否定的で採用しなかった時期が長く、それが原因で部数を減らしてしまったという指摘もあるが、ここではやはり伝統的な伊勢の暦に従うのが良いだろう。

伊勢の神宮歴では、今年の社日は25日である。20日が「春分(後〇時六分)」とある。()内は午後〇時六分の意味で、春分や秋分とは、本来は時刻のことなのである。午後0時6分が春分であるなら、最も近いのは5日後の25日になる。

日本では江戸時代から当事の最高水準ともいわれる天保暦などの正確な暦法があったが、さまざまな暦も流通してきた。それらの中には、5日前と5日後では無条件に5日前を採用するものも少なくないようだ。しかしそれでは、社日は、春分の日をふくみ春分の5日前から4日後までの10日間のどれかに限られることになり、「最も近い日」という定義は無意味なものになる。

ここはやはり神宮歴に従うべきであろう。