原宿という地名

筒井功『東京の地名』(河出書房新社 2014)

という本で、渋谷区の「原宿」という地名の解説があった(34p)。

従来の説では、宿駅や宿場のあったところだろうというのが多かったらしいが、「渋谷区の原宿に宿駅があったことを示す何らの裏づけもない」とのこと。宿駅なら文献の1つや2つに出てこなければおかしい。

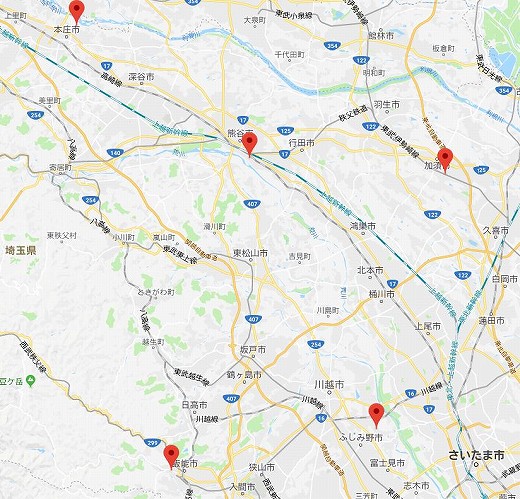

原宿という地名は関東に多いのだが、「宿」のつく地名が、ある場所では5〜6kmの範囲で12か所、別の所では8か所もあるところがあるそうで、狭い範囲にそれほどの数の宿駅が存在したことはありえないことになる。

そこで関東のシュクという地名は、西日本に多いサコ(迫、佐古)、東北に多いサクに当る可能性も考えなければならないと、著者はいう。

サコやサクは、「丘や台地と平坦地との境を指しているようである」という。

なるほどと思った。

とするなら、サコやサクも段丘地形の一つになる。

渋谷区の原宿の地形もたぶん同様なのだろう(本書には書かれてなかったが)。

シュク(宿)の意味はそれで良いと思うが、

ハラ(原)という地名の古い意味は、段丘のような地形と泉(湧き水)を意味し、中国の漢字「原」も、字義は「厂(崖)+泉」であって同様であり、(漢字の原とハラは)意味が非常に近いとする研究が進んでいるので、原宿の「原」の意味も同様だった可能性がある。ハラとシュクとは、意味の似た類義語だということになる。

原の意味は、泉の周辺の集落の意味から、段丘上の平坦地の意味へ広がって、元の意味がわからなくなってしまったために、シュク(台地と低地の境)を付け加えた可能性もなきにしもあらず。

という本で、渋谷区の「原宿」という地名の解説があった(34p)。

従来の説では、宿駅や宿場のあったところだろうというのが多かったらしいが、「渋谷区の原宿に宿駅があったことを示す何らの裏づけもない」とのこと。宿駅なら文献の1つや2つに出てこなければおかしい。

原宿という地名は関東に多いのだが、「宿」のつく地名が、ある場所では5〜6kmの範囲で12か所、別の所では8か所もあるところがあるそうで、狭い範囲にそれほどの数の宿駅が存在したことはありえないことになる。

そこで関東のシュクという地名は、西日本に多いサコ(迫、佐古)、東北に多いサクに当る可能性も考えなければならないと、著者はいう。

サコやサクは、「丘や台地と平坦地との境を指しているようである」という。

なるほどと思った。

とするなら、サコやサクも段丘地形の一つになる。

渋谷区の原宿の地形もたぶん同様なのだろう(本書には書かれてなかったが)。

シュク(宿)の意味はそれで良いと思うが、

ハラ(原)という地名の古い意味は、段丘のような地形と泉(湧き水)を意味し、中国の漢字「原」も、字義は「厂(崖)+泉」であって同様であり、(漢字の原とハラは)意味が非常に近いとする研究が進んでいるので、原宿の「原」の意味も同様だった可能性がある。ハラとシュクとは、意味の似た類義語だということになる。

原の意味は、泉の周辺の集落の意味から、段丘上の平坦地の意味へ広がって、元の意味がわからなくなってしまったために、シュク(台地と低地の境)を付け加えた可能性もなきにしもあらず。

民俗地名語彙事典 松本美吉、ちくま文庫

民俗地名語彙事典 松本美吉、ちくま文庫