江戸時代の浮世絵に描かれる「神棚」

江戸時代の神棚の絵について、数年前にある本から画像ファイルにしておいたのがあった。

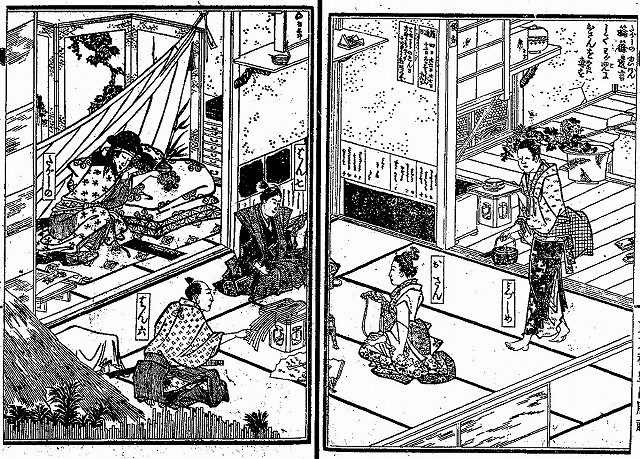

鳥文斎栄之「新年の祝」。3枚組のうちの中央の1枚とのこと。

左の1枚には、若水汲みをする男が描かれる。

中央の絵で、娘二人が、それを見ている。また若衆が歳神棚に灯明をそなえている。

右の1枚では、屠蘇の準備が整えられているらしい。

歳神棚は、正月だけ設けられ、農村部では棚板の角に4本の紐を付けて天井から吊す形式が多かった。江戸のこの絵では鴨居に引っ掛けるような形式のものだろうか。松飾りも施され、棚板は顔ほどの高さである。設置場所は、その年の歳徳神のすまう恵方の方角である。古くからの年の稔りをもたらす年神と、近世の歳徳神との習合形態なのだろう。

絵では、供えている人物は、前髪の残る若衆になっているが、普通は家の当主が行なう。若水汲みも同じく当主が行なった。それらを行なう男を「年男」といった。一部には息子が行なう家もあったかもしれないが、また、絵を売るために若い人気役者の似顔絵になっている可能性などもなきにしもあらず(そのため若衆の絵になる)。

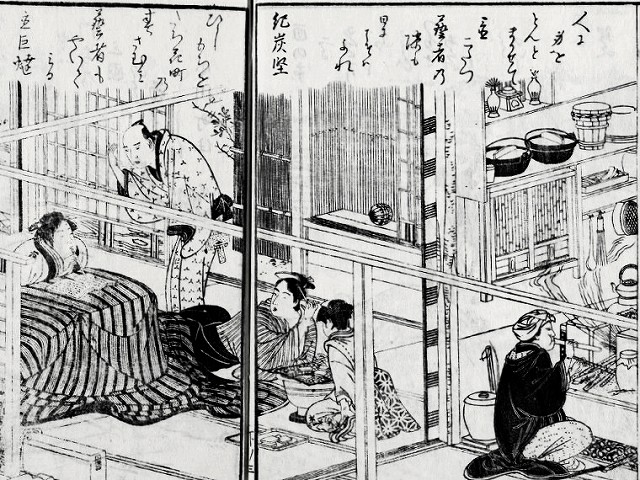

次は、鈴木春信の「節分」の絵。

豆をまく若衆。福の神が内に入り込み、鬼が外へ出て行くところも描かれる。鴨居に、棚が設置され、灯明が置かれている。

節分は、旧暦では12月の行事であることが多く、新年の歳神の棚が既に準備されているのだと思う。豆をまく男も「年男」と言った。

旧暦では、元日は、立春の前後の30日間のうち月が新月となる日(朔日)であり、立春の前日が節分である。年によっては、節分が元日の後になることもあり、そのへんを面白おかしく書いた草紙類もある。節分は新年の始めになることもあるが、たてまえとしては旧年の行事である。

地方では元日よりも正月15日の小正月を重視したので、節分が小正月より後になることはない。

以上2つの絵は『原色浮世絵大百科事典』(大修館書店)から。

歌舞伎の『伊勢音頭恋寝刃』(いせおんどこいのねたば)の一場面を描いた歌川広貞の絵。

伊勢の大神宮様のおふだ(または祓串)の入った箱を「御祓箱」といったが、その御祓箱を伯母のおみねが持ち出すところの絵と思われる。この箱の中から100両の大金が出てくる話である。

場所は、伊勢の御師の福岡孫太夫の家なので、神棚(祭壇)は大きく立派である。

左の男が、甥の貢で、福岡家に養子に入って御師となっている。

御祓箱は、白い紙に包まれ、紙の表には御祓の箱であることがわかるような文字が書かれる。

御祓箱は、年の暮に新しいものが来ると、古いものは御用済みとなり、御焚き上げされることが多い。それで、辞書の「御祓箱」の項には、「?A(毎年新しいのが来て古いのは不用となるから、「祓い」に「払い」をかけて)雇人を解雇すること。不用品を取り捨てること。」(広辞苑)などの意味もあると書かれる。

鳥文斎栄之「新年の祝」。3枚組のうちの中央の1枚とのこと。

左の1枚には、若水汲みをする男が描かれる。

中央の絵で、娘二人が、それを見ている。また若衆が歳神棚に灯明をそなえている。

右の1枚では、屠蘇の準備が整えられているらしい。

歳神棚は、正月だけ設けられ、農村部では棚板の角に4本の紐を付けて天井から吊す形式が多かった。江戸のこの絵では鴨居に引っ掛けるような形式のものだろうか。松飾りも施され、棚板は顔ほどの高さである。設置場所は、その年の歳徳神のすまう恵方の方角である。古くからの年の稔りをもたらす年神と、近世の歳徳神との習合形態なのだろう。

絵では、供えている人物は、前髪の残る若衆になっているが、普通は家の当主が行なう。若水汲みも同じく当主が行なった。それらを行なう男を「年男」といった。一部には息子が行なう家もあったかもしれないが、また、絵を売るために若い人気役者の似顔絵になっている可能性などもなきにしもあらず(そのため若衆の絵になる)。

次は、鈴木春信の「節分」の絵。

豆をまく若衆。福の神が内に入り込み、鬼が外へ出て行くところも描かれる。鴨居に、棚が設置され、灯明が置かれている。

節分は、旧暦では12月の行事であることが多く、新年の歳神の棚が既に準備されているのだと思う。豆をまく男も「年男」と言った。

旧暦では、元日は、立春の前後の30日間のうち月が新月となる日(朔日)であり、立春の前日が節分である。年によっては、節分が元日の後になることもあり、そのへんを面白おかしく書いた草紙類もある。節分は新年の始めになることもあるが、たてまえとしては旧年の行事である。

地方では元日よりも正月15日の小正月を重視したので、節分が小正月より後になることはない。

以上2つの絵は『原色浮世絵大百科事典』(大修館書店)から。

歌舞伎の『伊勢音頭恋寝刃』(いせおんどこいのねたば)の一場面を描いた歌川広貞の絵。

伊勢の大神宮様のおふだ(または祓串)の入った箱を「御祓箱」といったが、その御祓箱を伯母のおみねが持ち出すところの絵と思われる。この箱の中から100両の大金が出てくる話である。

場所は、伊勢の御師の福岡孫太夫の家なので、神棚(祭壇)は大きく立派である。

左の男が、甥の貢で、福岡家に養子に入って御師となっている。

御祓箱は、白い紙に包まれ、紙の表には御祓の箱であることがわかるような文字が書かれる。

御祓箱は、年の暮に新しいものが来ると、古いものは御用済みとなり、御焚き上げされることが多い。それで、辞書の「御祓箱」の項には、「?A(毎年新しいのが来て古いのは不用となるから、「祓い」に「払い」をかけて)雇人を解雇すること。不用品を取り捨てること。」(広辞苑)などの意味もあると書かれる。

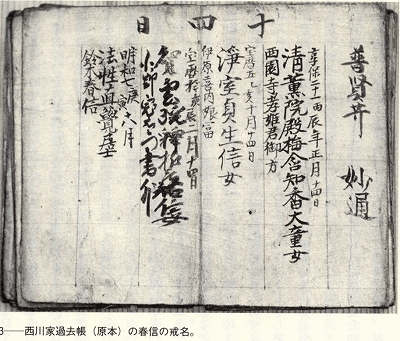

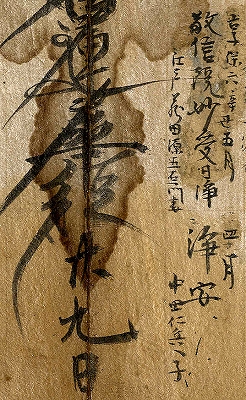

江戸の浮世絵師、鈴木春信は、今でも人気が高い絵師だが、京都の絵師の西川祐信の弟子であったことが、研究家の林美一氏によって証明されている。大きな根拠となったのが、西川家に伝わる過去帳に、鈴木春信の名前と戒名が書き入れられていることが発見されたからである(図版、林氏の著書より)。春信の命日は、明和七年六月十四日。西川祐信の優れた弟子でもあり、西川家とは家族同然の暮らしでもあった春信は、江戸で没したあと、西川家の過去帳にも記載され、月命日には他の西川家の先祖と同様に供養されたと思われる。

江戸の浮世絵師、鈴木春信は、今でも人気が高い絵師だが、京都の絵師の西川祐信の弟子であったことが、研究家の林美一氏によって証明されている。大きな根拠となったのが、西川家に伝わる過去帳に、鈴木春信の名前と戒名が書き入れられていることが発見されたからである(図版、林氏の著書より)。春信の命日は、明和七年六月十四日。西川祐信の優れた弟子でもあり、西川家とは家族同然の暮らしでもあった春信は、江戸で没したあと、西川家の過去帳にも記載され、月命日には他の西川家の先祖と同様に供養されたと思われる。

この歌は、初夏の歌ではなく、早春の歌だという説があり、誰の説か忘れていたのだが、

この歌は、初夏の歌ではなく、早春の歌だという説があり、誰の説か忘れていたのだが、 天智天皇が、稲刈りに従事する農民の労苦をいたわる歌という解説が多い。

天智天皇が、稲刈りに従事する農民の労苦をいたわる歌という解説が多い。