花札の絵柄と和歌

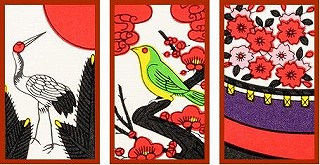

花札には、1月から12月までの12種類の花と動物の組合せの絵が描かれている。動物は鳥が多い。

新潟県方面で流布されている「越後花」と呼ばれる花札のセットには、札の表に、花にちなむ和歌が添え書きされていて、興味深いものを感じた。ただし、歌は、必ずしも花と動物の両方を詠んだものは少なく、また、12種全部に和歌が書かれているわけでもない。

そこで、「国歌大観CD-ROM版」を利用して、月ごとにふさわしい歌を探して選んでみた。

1月 松に鶴

住吉の松よりすだつ鶴の子の 千とせは今日やはじめなるらん 新葉和歌集

※ 松と鶴の歌は多いが、正月なので祝賀の歌が良いだろう。

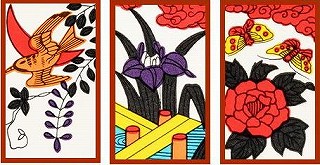

2月 梅に鴬

折りつれば袖こそにほへ 梅の花 有りとやここにうぐひすのなく 古今和歌集巻一

※ 古今集巻一の最初のほうに載る歌。

3月 桜に馬

あるかぎり心をとめて過ぐるかな 花もみしらぬ駒にまかせて 和泉式部集

※ たんに花といえば、桜のこと。神の前の道を、通常の道のようにそのまま通過すると落馬したり事故に遭遇するという伝説が、各地にある。

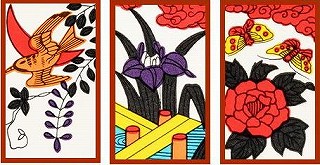

4月 藤に時鳥

藤波の咲き行く見れば、ほととぎす、鳴くべき時に近づきにけり 万葉集巻18 田辺福麿

※ これは「越後花」にもある。

5月 杜若と燕

つばくらめ つちくひはこぶ古沼の花もゆかりの姿にぞさく

かり初めに 八橋わたす しづがやの 庭ゐにさける かきつばたかな 調鶴集122-123

※ 二首並びで、つばくらめと、かきつばたが詠まれる。一首で二つを詠んだ歌は見つからなかった。

杜若(かきつばた)は、花の形が燕に似ていることから、燕子花という別名があるらしい。「ゆかりの姿」に咲くとはそのことかも。

6月 牡丹に蝶

ももとせは花にやどりて過ぐしてき この世は蝶(てふ)の夢にやあるらむ 大江匡房 和歌童蒙抄

※ 百年あるいは生涯をさまざまな花に宿り暮してきたが、胡蝶の夢のように人生ははかないという。牡丹の花に限定した歌ではないが、この歌が良いだろう。「蝶の魂」参照

7月 萩に猪

てる月に萩のもとあらもしたがれて けぎよくみゆるまだら猪のふし 夫木集

※ 「もとあら」は萩の根元がまばらなこと。「下枯れて」。

「けぎよく」は気清く。「ふし」は「伏し」ということなのだろう。

まばらに生えた萩の根元から枝が枯れてきて、伏している猪の姿が見えるのを、縁起の良いものとしたのだろうか。

8月 芒に雁 月

雁鳴きて秋風さびし。尾花散るしづくの田井の夕暮の空 続草庵集(頓阿)

※ 尾花はススキの別名。「空」で月を連想させる。

9月 菊と盃

行末の秋をかさねて ここのへに千代までめぐれ 菊のさかづき 新院別当典侍 続千載和歌集

※ 重陽の節句で菊酒をすすめて寿ぐ歌。

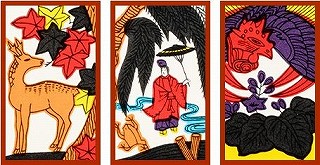

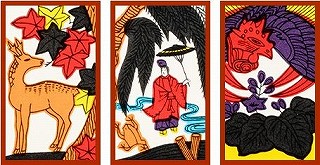

10月 紅葉(楓)に鹿

奥山に紅葉ふみわけ、なく鹿の声きく時ぞ、秋は悲しき 猿丸大夫

※ 百人一首の歌。

11月 雨柳と燕 そして蛙

河風に柳みだれて一葉ちる おも影うつすつばくらめかな 松下集(正広)

柳ちる六田のよどの岸陰に秋を時とて鳴くかはづかな 藤簍冊子(上田秋成)

※ 燕と蛙の歌一首づつ。11月は冬だが二首は秋の歌。六田(ろくだ)は吉野の渡し場。

12月 桐と鳳凰

かげたかき桐の木末にすむ鳥の 声待ちいでん御代のかしこさ 新続古今和歌集

※ 梧桐の木に鳳凰が棲むという中国の伝説にもとづくもの。

(馬、燕、雁は、別の絵札に描かれている)

新潟県方面で流布されている「越後花」と呼ばれる花札のセットには、札の表に、花にちなむ和歌が添え書きされていて、興味深いものを感じた。ただし、歌は、必ずしも花と動物の両方を詠んだものは少なく、また、12種全部に和歌が書かれているわけでもない。

そこで、「国歌大観CD-ROM版」を利用して、月ごとにふさわしい歌を探して選んでみた。

1月 松に鶴

住吉の松よりすだつ鶴の子の 千とせは今日やはじめなるらん 新葉和歌集

※ 松と鶴の歌は多いが、正月なので祝賀の歌が良いだろう。

2月 梅に鴬

折りつれば袖こそにほへ 梅の花 有りとやここにうぐひすのなく 古今和歌集巻一

※ 古今集巻一の最初のほうに載る歌。

3月 桜に馬

あるかぎり心をとめて過ぐるかな 花もみしらぬ駒にまかせて 和泉式部集

※ たんに花といえば、桜のこと。神の前の道を、通常の道のようにそのまま通過すると落馬したり事故に遭遇するという伝説が、各地にある。

4月 藤に時鳥

藤波の咲き行く見れば、ほととぎす、鳴くべき時に近づきにけり 万葉集巻18 田辺福麿

※ これは「越後花」にもある。

5月 杜若と燕

つばくらめ つちくひはこぶ古沼の花もゆかりの姿にぞさく

かり初めに 八橋わたす しづがやの 庭ゐにさける かきつばたかな 調鶴集122-123

※ 二首並びで、つばくらめと、かきつばたが詠まれる。一首で二つを詠んだ歌は見つからなかった。

杜若(かきつばた)は、花の形が燕に似ていることから、燕子花という別名があるらしい。「ゆかりの姿」に咲くとはそのことかも。

6月 牡丹に蝶

ももとせは花にやどりて過ぐしてき この世は蝶(てふ)の夢にやあるらむ 大江匡房 和歌童蒙抄

※ 百年あるいは生涯をさまざまな花に宿り暮してきたが、胡蝶の夢のように人生ははかないという。牡丹の花に限定した歌ではないが、この歌が良いだろう。「蝶の魂」参照

7月 萩に猪

てる月に萩のもとあらもしたがれて けぎよくみゆるまだら猪のふし 夫木集

※ 「もとあら」は萩の根元がまばらなこと。「下枯れて」。

「けぎよく」は気清く。「ふし」は「伏し」ということなのだろう。

まばらに生えた萩の根元から枝が枯れてきて、伏している猪の姿が見えるのを、縁起の良いものとしたのだろうか。

8月 芒に雁 月

雁鳴きて秋風さびし。尾花散るしづくの田井の夕暮の空 続草庵集(頓阿)

※ 尾花はススキの別名。「空」で月を連想させる。

9月 菊と盃

行末の秋をかさねて ここのへに千代までめぐれ 菊のさかづき 新院別当典侍 続千載和歌集

※ 重陽の節句で菊酒をすすめて寿ぐ歌。

10月 紅葉(楓)に鹿

奥山に紅葉ふみわけ、なく鹿の声きく時ぞ、秋は悲しき 猿丸大夫

※ 百人一首の歌。

11月 雨柳と燕 そして蛙

河風に柳みだれて一葉ちる おも影うつすつばくらめかな 松下集(正広)

柳ちる六田のよどの岸陰に秋を時とて鳴くかはづかな 藤簍冊子(上田秋成)

※ 燕と蛙の歌一首づつ。11月は冬だが二首は秋の歌。六田(ろくだ)は吉野の渡し場。

12月 桐と鳳凰

かげたかき桐の木末にすむ鳥の 声待ちいでん御代のかしこさ 新続古今和歌集

※ 梧桐の木に鳳凰が棲むという中国の伝説にもとづくもの。

(馬、燕、雁は、別の絵札に描かれている)

Comments