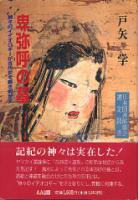

戸矢学『卑弥呼の墓』

卑弥呼が祀ったものとは

卑弥呼が祀ったものとはこの書は、類書にありがちな奇をてらったものではない。実地調査の報告部分にもリアリティがあり、また一般向けに神道の基礎知識といった内容の解説を随所に挿入している。若い人が古代史への興味から読み始めて、神道の基礎知識も理解できるようになっている。

さて女王卑弥呼の邪馬台国は、九州の宇佐地方を根拠地とし、宇佐神宮の祭神の一柱の比売神が卑弥呼であるとすること自体は必ずしも新しい主張ではないが、巫女である卑弥呼は、ではいったい何の神を祀る巫女だったか、という発想から、卑弥呼は御許山の神を祀る巫女で、死後は宇佐神宮の鎮座する小椋山(亀山)に葬られたとする。この山は人工のもので、わが国最初の前方後円墳であるらしい。のち倭国内乱の時代を経て、再び倭国を統一した後継者のイヨの墓は大和(奈良県)の箸墓古墳で、畿内最初の前方後円墳であると。さらに道教や風水思想の観点から古墳の意味にも挑んでいる。

宇佐神宮の御祭神は、社殿の配置でいうと、向かって左が上位で、ヤハタの神(応神天皇)、比売神、神功皇后の順とされる。しかし中央に祀られる比売神が最も古い神ではないかという。

思うに、上野国一宮の貫前神社に祀られる姫大神も、古くからの神との伝説があるが、ここでは客神としての経津主神を主神として、姫大神は配祀神とされる。姫大神自身が客の神を祀る巫女の存在でもあると考えられるが、宇佐神宮の場合はいくつかの部族の合同の歴史もあるようで、複雑なようだ。

邪馬台国宇佐説をとるからには、畿内説への批判に一章を当てるなどしたほうが、著者の立場が理解しやすくなるのではないかとも思った。

……といった書評記事を書いてアップしたのは、3年前のことで、当時Googleの検索で著者名(戸矢学)を検索しても、この記事のページのほか2、3しか出なかったと記憶している。今はかなりの数が出る。インターネットが短期間でそれだけ普及したということだろう。

しかし今はこの書評記事のページが出ないので、サイトの宣伝方法に問題があるとは思うが、あらためてここに掲げてみることにした。この書はAA出版の発行で、現在も入手可能→楽天ブックス「卑弥呼の墓」。

comments (2) | - | Edit

Comments