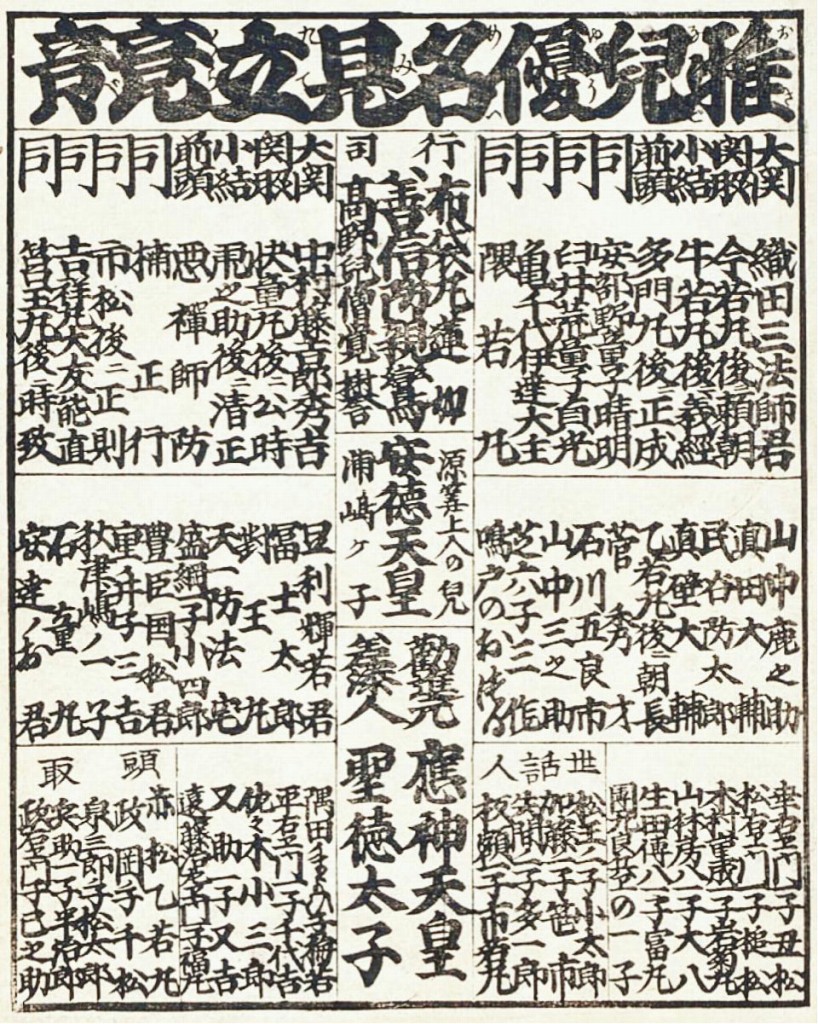

雅児優名見立競 |

|

大関 織田三法師君 関脇 今若丸 後ニ頼朝 小結 牛若丸 後ニ義経 前頭 多門丸 後ニ正成 同(2) 安部野童子 晴明 同(3) 臼井荒童子 貞光 同(4) 亀千代 伊達大主 同(5) 隅若丸 行事 布袋丸 蓮如 善信坊 親鸞 高野児僧 覚譽 大関 中村藤吉郎秀吉 関脇 快童丸 後ニ公時 小結 虎之助 後ニ清正 前頭 悪禅師坊 同(2) 楠 正行 同(3) 市松 後ニ正則 同(4) 吉祥丸大友能直 同(5) 筥王丸 後ニ時致 |

|

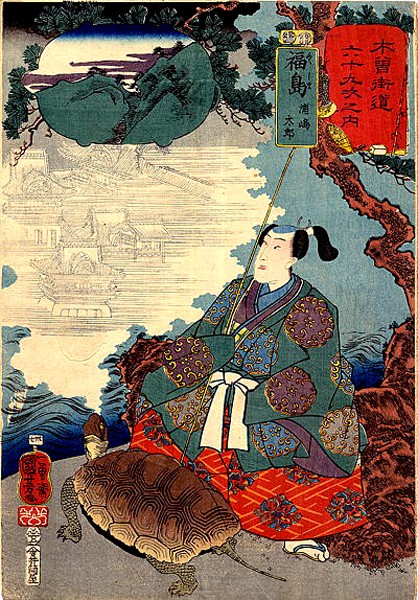

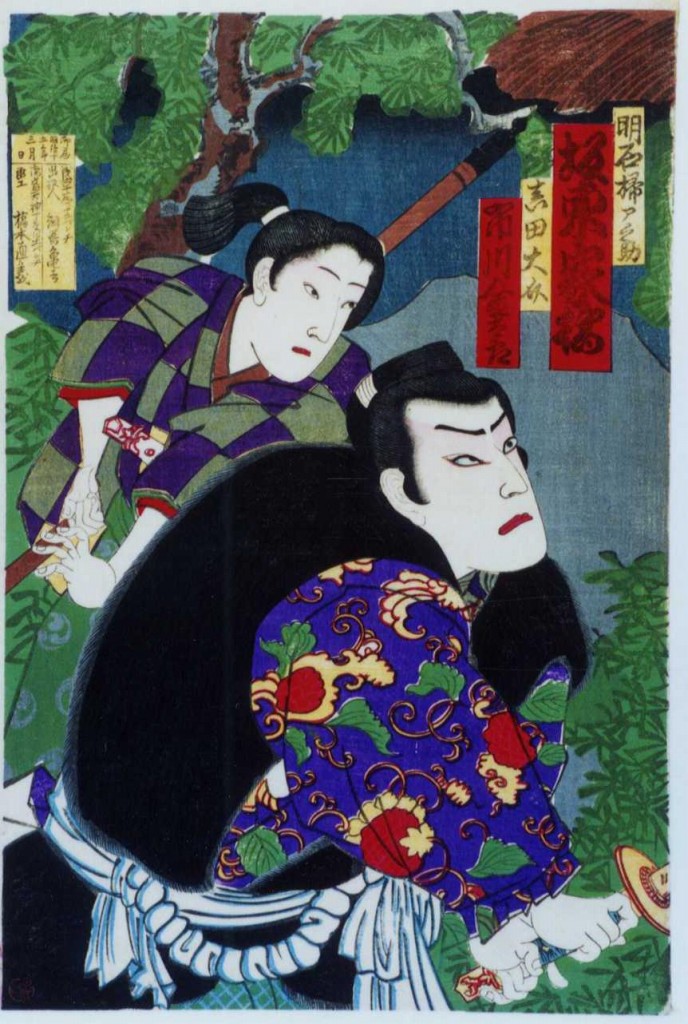

(6)山中鹿之助 (7)真田大輔 (8)民谷坊太郎 (9)真壁大輔 (10)乙若丸 後ニ朝長 (11)菅 秀才 (12)石川五郎市 (13)山中三之助 (14)芝六ノ子 三作 (15)鳴戸のおつる 源算上人の児 安徳天皇 浦嶋ヶ子 (6)足利輝若君 (7)富士太郎 (8)対王丸 (9)天一坊法宅 (10)盛綱子 小四郎 (11)豊臣国松君 (12)重ノ井ノ子 三吉 (13)秋津島ノ一子 (14)石童丸 (15)安達ノお君 |

|

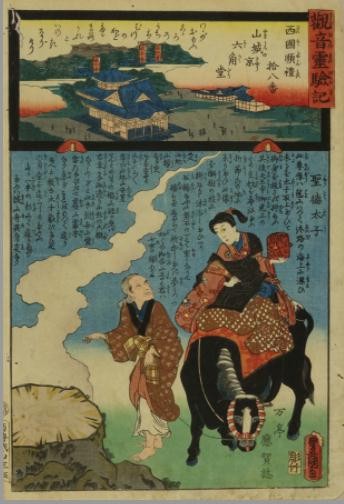

幸右衛門一子 丑松 松右衛門一子 槌松 木村重成一子 岩菊丸 山林房八一子 大八 生田伝八一子 富丸 団九郎兵衛の一子 世話人 松王ノ一子 小太郎 加藤ノ一子 笹市 失間ノ一子 多一郎 板額一子 市若丸 勧進元 応神天皇 差添人 聖徳太子 隅田ノまよひ子梅若 平右衛門一子 千代吉 佐々木小三郎 又助一子 又吉 遠藤治左衛門一子 福丸 頭取 赤松乙若丸 政岡ノ子 千松 泉三郎ノ子 松太郎 兵助一子 半治郎 政右衛門子 巳之助 |

雅児優名見立競

大関 織田三法師君

織田秀信。織田信忠の子、信長の嫡孫。3歳で本能寺の変がおこり、尾張国 清洲城へ避難。「清洲会議」での羽柴秀吉の推挙により、3歳で織田家の家督を相続して城主となる。絵はそのときを描いたものらしく、左の人物に「羽柴四位少将筑前守平秀吉」とある。右は「三位中将信忠卿之嫡男 三法師君(さんほうしのきみ)」。関が原の戦いの後に出家し、その数年後に26歳で没した。

関脇 今若丸(?) 後ニ頼朝

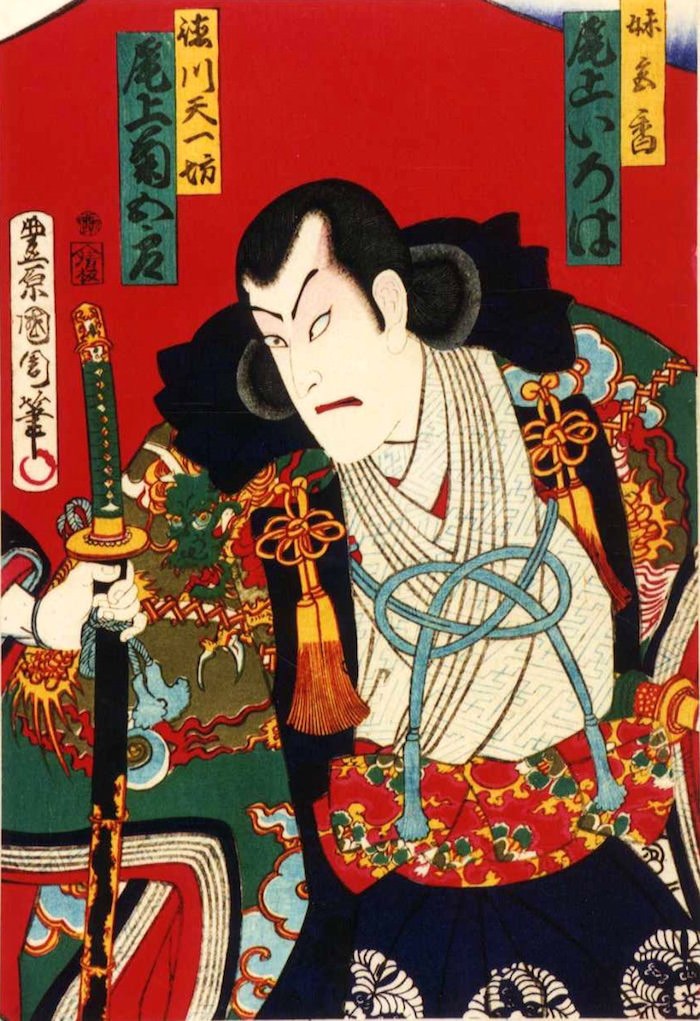

源頼朝。幼名は鬼武者(おにむしゃ)とされる。平治の乱で父義朝が敗れ、頼朝は13歳で伊豆へ流罪となる。絵では「今若丸八才 後に頼朝」「牛若丸二才 後に義経」とあるが、「今若丸八才」は後の阿野全成のこと。頼朝と義経は12歳違いで、母も異なる。誤伝なのだろう。阿野全成が「関脇」の位置とは思えないので、頼朝であろう。画:豊原国周

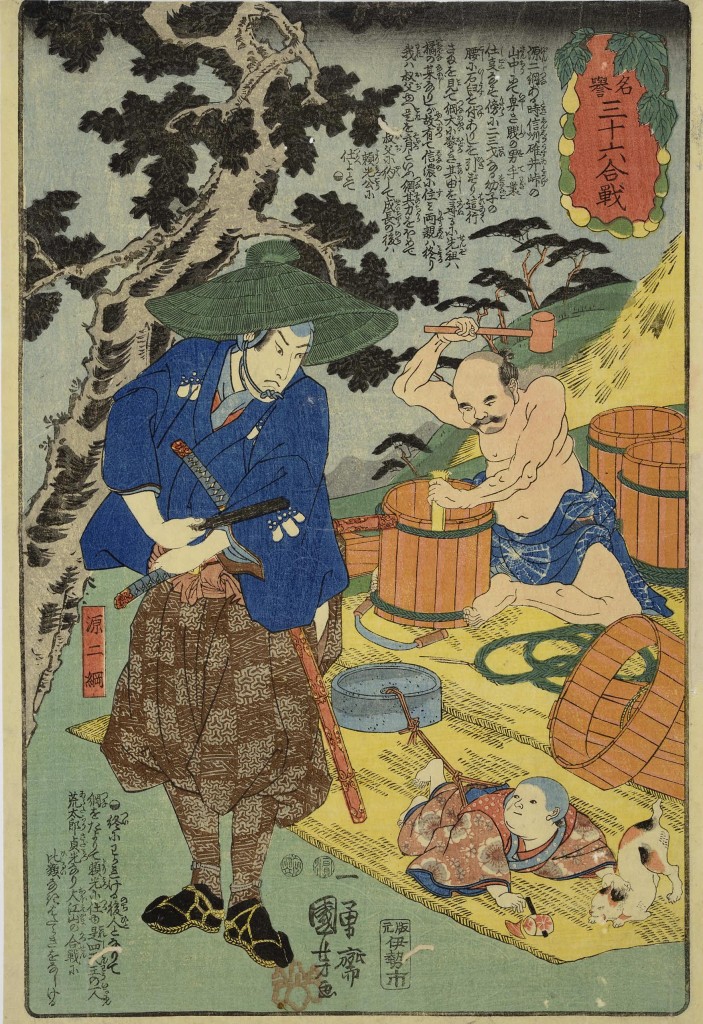

関脇 快童丸 後ニ公時

坂田公時(きんとき)。幼名は金太郎。相模国 足柄山の山姥に育てられたという。昔話や唱歌でも歌われる「金太郎」のこと。源頼光の家来となって京へ上り、坂田金時と改名したのが20歳。「怪童丸」とは芝居での名前。画:歌麿

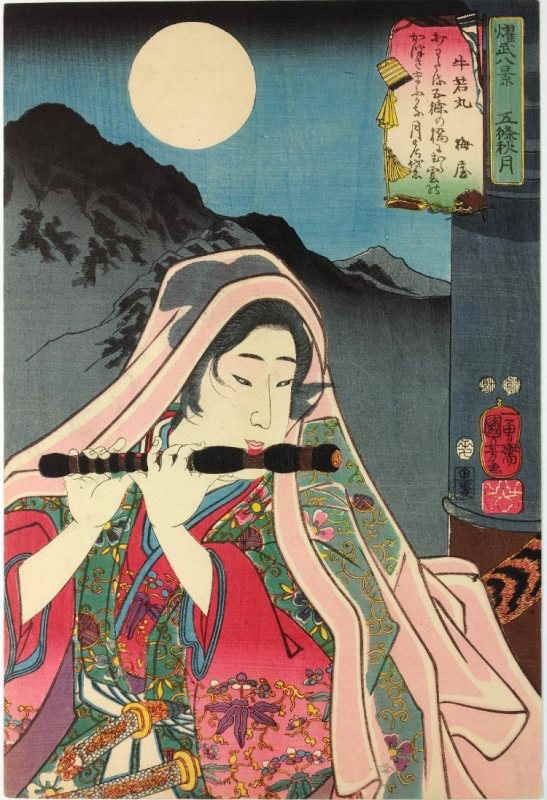

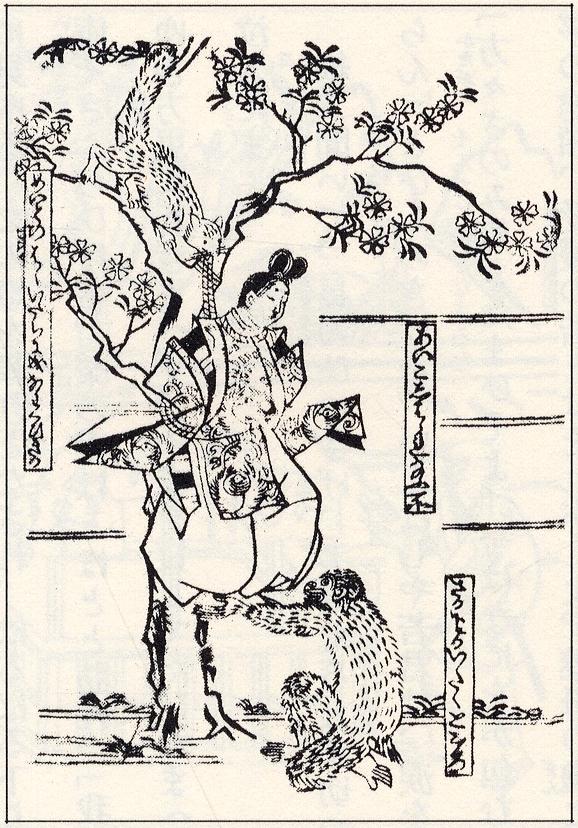

小結 牛若丸 後ニ義経

源義経。生まれてまもなく父義朝は平治の乱に敗れ、母の常盤とともに大和国へ避難。流転ののち11歳で鞍馬寺の稚児となる。武道に励み、寺を出て、京の五条大橋で弁慶と対面したときは婦人のごときいでたちだったという。15歳の元服後に奥州平泉へ向かう。画:国芳

小結 虎之助 後ニ清正

加藤清正。虎退治で有名。秀吉の家臣で、天下統一後には肥後の熊本城主となる。清正公様(せいしょうこうさま)と呼ばれ、法華宗の家ではよく祀られる。落語の「井戸の茶碗」では、熊本の細川家の江戸屋敷の門前近くにも祀られ、行商人などが側で休憩をとっていた。画像は五月人形。

行事

前頭

前頭 悪禅師坊

阿野全成(あのぜんじょう)。源義朝の七男。幼名は今若丸。母は常盤御前。平治の乱の後、弟の牛若丸らと京から逃れ、早くに出家して、全成(ぜんじょう)を名のる。のち駿河国阿野荘などの領主として鎌倉幕府の有力な御家人となる。 画:安達吟光

同(2) 楠 正行

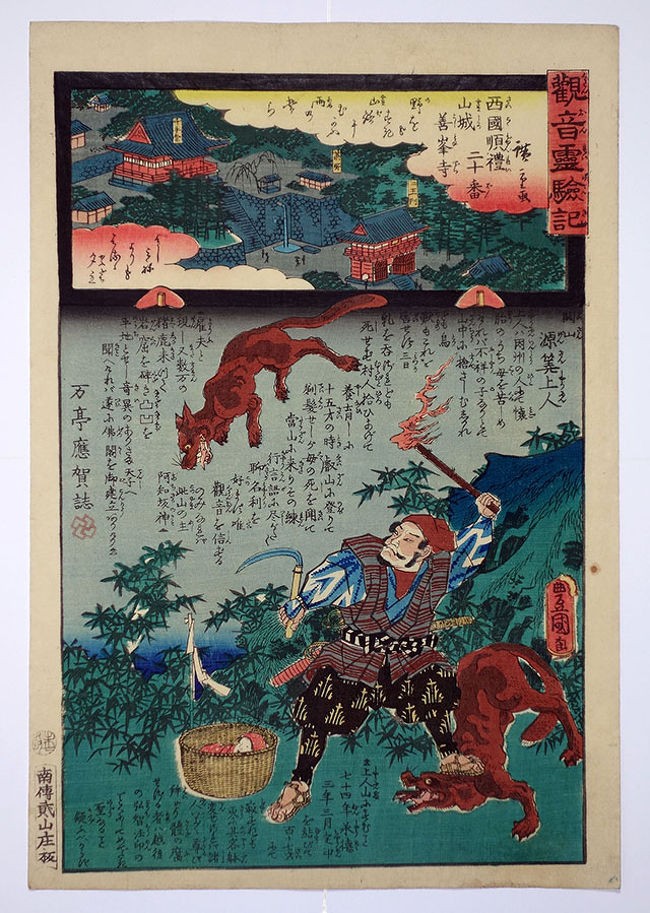

楠木正成の子。楠木正行(まさつら)。幼名は父と同じ多聞丸(たもんまる)。少年時代に狐を退治したという伝説がある。死を覚悟して湊川の戦に臨まんとする父正成との「桜井の別れ」は有名。桜井は摂津国。画:一魁斎(月岡)芳年

同(3) 臼井荒童子 貞光

碓氷貞光。幼児のとき繋がれた石臼を軽々と動かすほどの怪力だったという。相模国の碓氷峠を通過中の渡辺綱に見出され、源頼光の家来 四天王の一人となる。(碓氷峠とは相模国足柄郡) 画:国芳

同(4) 亀千代 伊達大主

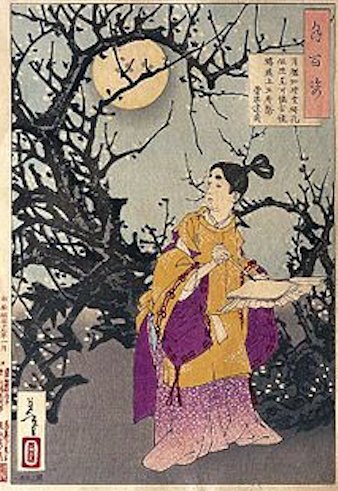

伊達綱村。伊達家の混乱のなか2歳で仙台の城主となり、12歳のとき伊達騒動が勃発。若年のため幕府の処罰はまぬがれ、のちに城下の繁栄の基を築く。父伊達綱宗には江戸吉原の高尾太夫との伝説がある。画:周延

同(5) 隅若丸

日野邦光。父は後醍醐天皇の寵臣、公卿の日野資朝で、北条氏により佐渡へ配流となる。父を追って佐渡へ渡るとき、隅若丸(くまわかまる)は13歳。阿新丸(くまわかまる)とも書く。 画:月岡芳年

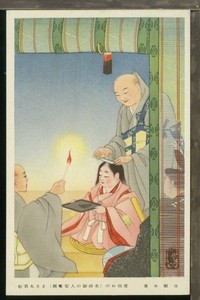

(6)足利輝若君

輝若丸(てるわかまる)。室町13代将軍足利義輝の嫡子。永禄5年(1562)4月に生れ、三か月で病死。絵は輝若君と「筑前守久吉」(秀吉のこと)。『祇園祭礼信仰記』の三段目。史実は秀吉はまだ足軽組頭で前年に結婚したばかり。画:国芳

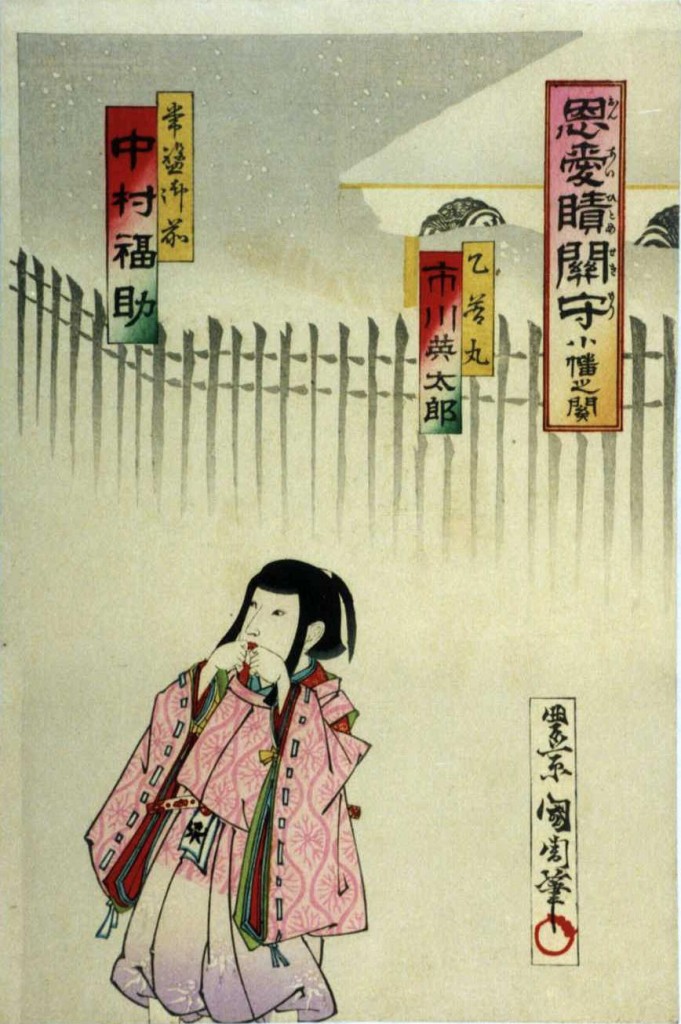

(10)乙若丸 後ニ朝長(?)

乙若丸(おとわかまる)は源義朝の八男。源義円。七男が阿野全成で、九男が源義経、三人の母は常盤御前。義円は早くに近江の園城寺で出家したが、頼朝の伊豆での挙兵に合流した。

源朝長は義朝の二男(頼朝兄)で平治の乱後に死亡。「後ニ朝長」は何かの間違いか。画:豊原国周

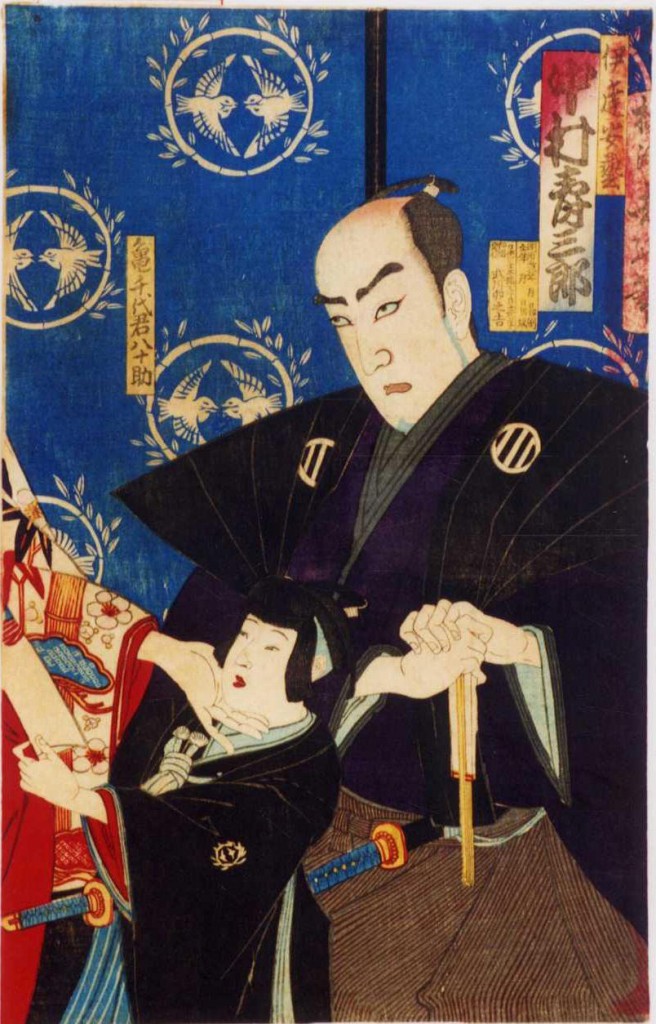

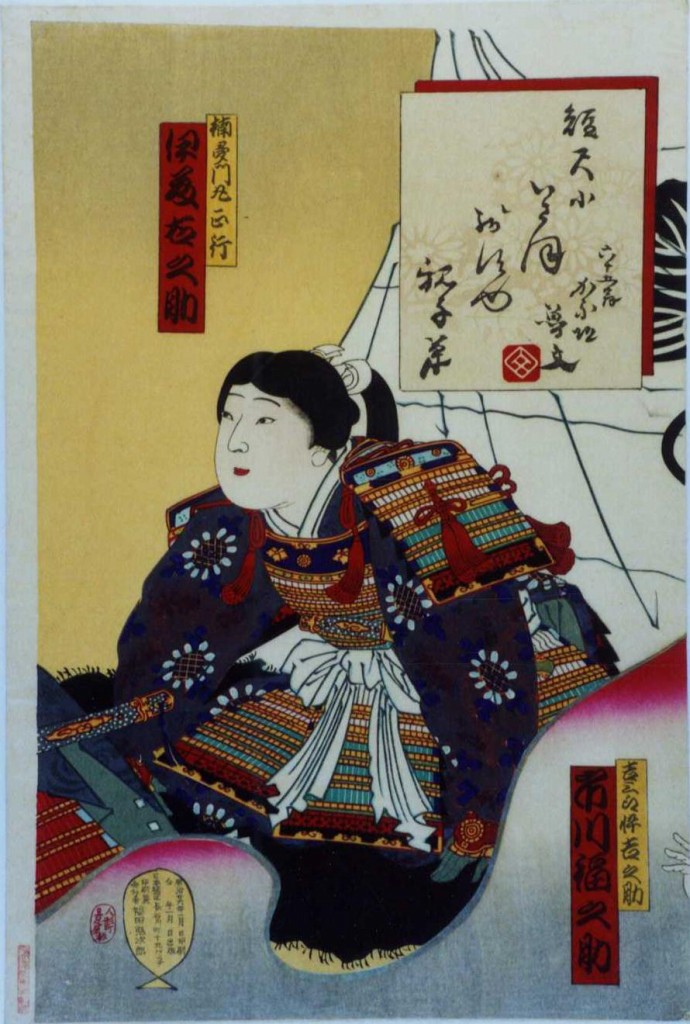

(10)盛綱(?)子 小四郎

近江源氏の佐々木盛綱の、弟の高綱の子が小四郎。盛綱の子は小三郎。『近江源氏先陣館』によると、鎌倉の源頼家と執権北条時政が対立し、盛綱(北条側)と高綱は敵同士となった。討ち取られて高綱の首が届けられると、捕われの高綱の子 小四郎は走り寄って「父上」と叫んで切腹。しかし首は偽物だった。だが盛綱は、時政の前で高綱の首と認めたので、時政は褒美を与えて去る。画:国貞

(12)重ノ井ノ子 三吉

人形浄瑠璃『恋女房染分手綱』の「重の井子別れ」。 丹波国の由留木家の調姫の乳母 重の井は、姫が養女となって東国下向の折り、実の子の三吉に会うが、役目のため 親子の名乗りをせずに別れる。 画:豊国

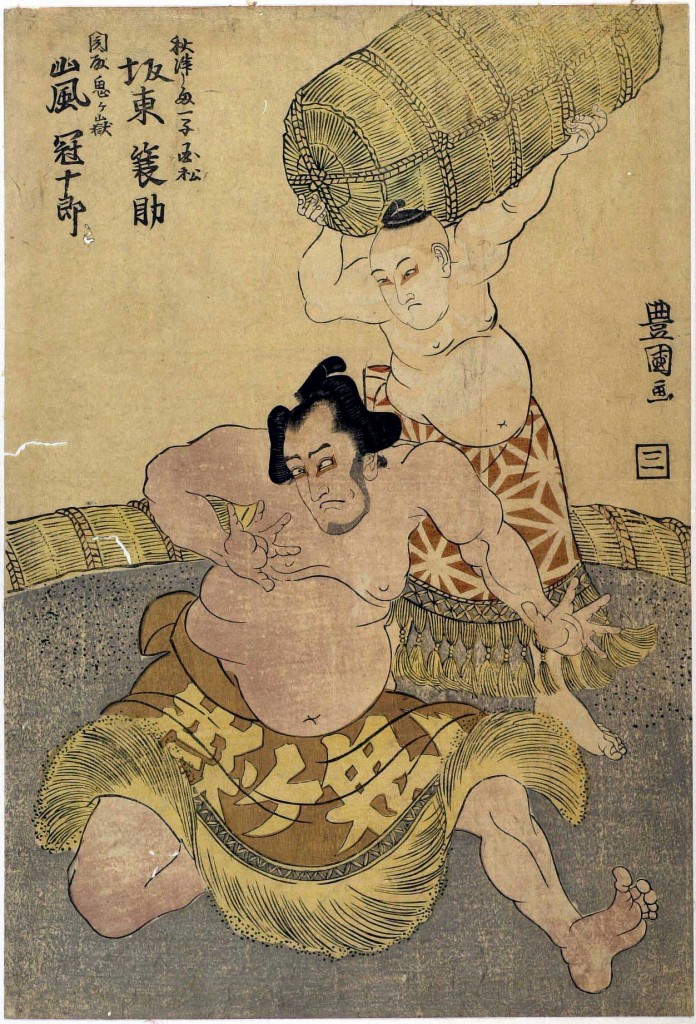

(13)秋津島ノ一子

国松は、関取 秋津島の子。『関取二代勝負附』。六角家の相続人を決めるため、関取の鬼ヶ嶽と秋津島の勝負が催され、引分け再勝負となるが、秋津島ははかりごとにより切腹。国松は父の血を飲んで魂を乗り移らせ、鬼ヶ嶽を破り、父の無念をはらした。 画:豊国

(15)鳴戸のおつる

(女子 『傾城阿波鳴門』)城主玉木家の御家騒動の解決のために尽力する十郎兵衛と妻お弓だが、やむなく盗賊にもなり、お弓は、巡礼姿の娘お鶴が訪ねてきたとき、母と名告れずに、そのまま別れる。

幸右衛門一子 丑松

(未確認)大坂『天下茶屋の仇討』は早瀬源次郎の仇討の物語。「人形屋幸右衛門が源次郎のために二百両調達しようとして幼いわが子を自分の手で傷つけてゆする」(世界大百科)という場面があるが、子の名は未確認。松右衛門一子 槌松

『ひらかな盛衰記』 木曽義仲は最期の戦の前に、山吹御前と子の駒若丸を脱出させた。二人は途中の大津で、同宿の船頭権四郎とその孫の槌松と親しくなる。追討軍の襲撃があり、山吹御前は殺害され、駒若丸と間違って槌松が殺害される。

隅田ノまよひ子梅若

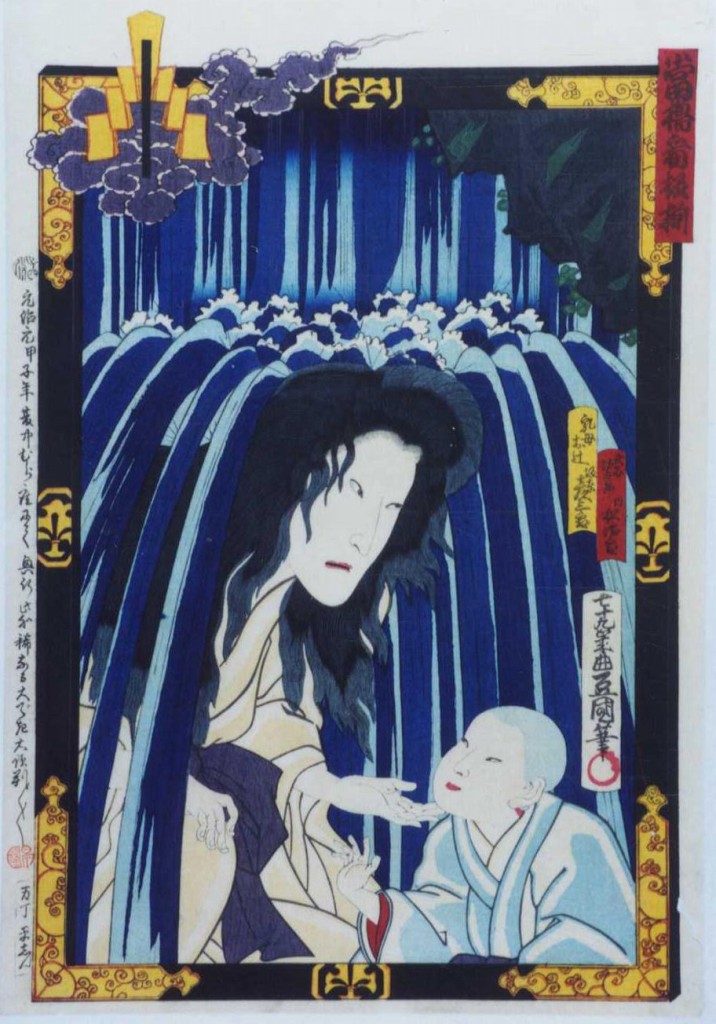

謡曲『隅田川』。人買にさらわれた梅若をさがしもとめて、母は京を出て武蔵国の隅田川までたどりつく。画:国貞佐々木小三郎

山内就綱は、近江源氏佐々木氏の一族で、佐々木小三郎は別名。のち同じ佐々木一族であり主君の近江守護六角氏を継承。幼少期は未確認木村重成一子 岩菊丸

木村重成は秀吉の家臣。大坂夏の陣で戦死。「岩菊丸」は??山林房八一子 大八

『南総里見八犬伝』生田伝八一子 富丸

『宗禅寺濱敵討』団九郎兵衛の一子

『夏祭浪花鑑』? 平右衛門一子 千代吉

『忠臣蔵』の寺岡平右衛門。赤穂の足軽 寺坂吉右衛門のことで、お軽の兄。「千代吉」は大石の次男の名だが?? 又助一子 又吉

『加賀見山旧錦絵』遠藤治左衛門一子 福丸

『宗禅寺濱敵討』世話人

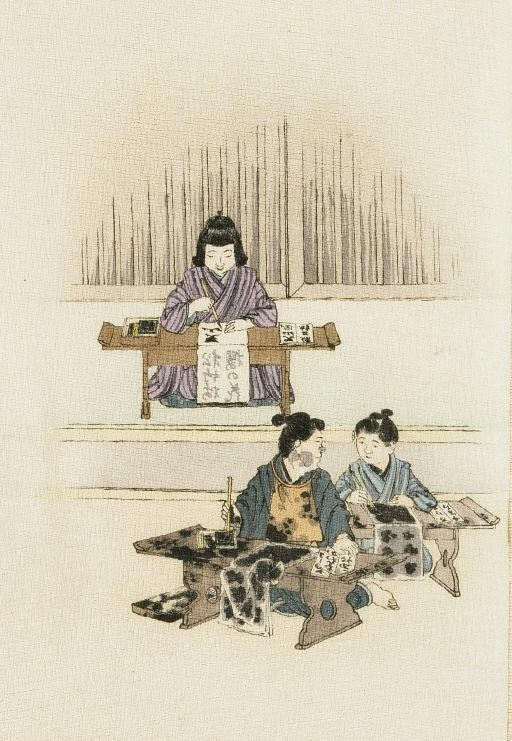

よく知らない人物もあったので、幼少期を主に調べたものをメモしておいた。それを以下に載せる。それぞれ浮世絵なども載せたが、各サイトからの借り物である。

幼少期から才覚を発揮する人物、悲運の短い生涯だった人物など、さまざまである。伝説がメインであり、史実の詳細を調べたわけではない。

題名は当初は「稚児」と書かれていると思ったのだが、よく見ると「雅児」である。振り仮名は「おさなご」。